RECCOMENDイチオシ

SERVICE関連サービス

今回、高橋が演じるのは、18日間というタイムリミットのなか事件の真相を追い求めながらも、沖縄出身という出自に心揺れる一人の刑事・真栄田太一。役に対する心情、ドラマの見どころと共に、俳優・高橋一生のアイデンティティ、そしてエンターテイメントの可能性について聞いた。

(文・中村裕一、撮影・中川容邦)

ーー今回演じられた真栄田は沖縄出身で東京の大学に進学し、警視庁勤務を経て琉球警察へ戻ったエリート刑事。地元の署員からは「本土の人間」と揶揄される彼の心情に触れて、高橋さんが最も感じたことは何でしょう。

真栄田に対して「それじゃ(相手に)伝わらないよ」というセリフがありますが、僕自身にとっても過去によくあったことでもあるんです。相棒である与那覇(青木崇高)が真栄田を称するときに「あいつは昔から何を考えてるかわからなかった」と言うのですが、僕も同じようなことをよく言われていたので、そこにシンパシーを感じていました。

本人はそんなつもりはなくても、言葉にすることが照れくさかったり、あまり説明したくなかったりなど、そういう気持ちが根底にあると思うんです。

真栄田としても、そこの部分はあまり語るべきではないし、語ってもわかってもらえないだろうし、と感じていたような気がします。なので、役の理解としては、自分自身のそういうところから彼にフォーカスを当てていったところはあります。

ーー高橋さん自身にも真栄田と重なる部分があったということですね。

真栄田はとても素直で、取り繕っているというか、虚勢を張っているところがない。その部分に関してはとてもいい人間だなと思いつつ、周りからどう思われているかわからない、という感覚においては、僕もそうだった時期があったかもしれないな、と思いながら芝居をしていたので、そこはけっこう面白かったです。

ーーちなみに高橋さんはその時期、苦しかったり、辛かったりしましたか。

芝居だけでなく日常生活においても「それだと伝わらない」と言われることが多かったので、自分が伝えていたこと、伝えそびれてしまっていたことを、演じながら真栄田に投影していたと思います。

ただ、もちろん脚本があって、物語の流れもあるので、どこまで彼の感情の発露を通じてお芝居で説明していけるかなとは思ってましたけれど、逆算して、例えば与那覇とお互いがお互いを理解していく過程を考えると、真栄田としてはきっと伝わっていたんだろうなという感覚はあります。

ーー今回のドラマのタイトルであり、物語の舞台でもある1972年ですが、沖縄を含めた当時の日本の時代背景、社会情勢には緊迫感とともに複雑なものを感じます。

あの頃の日本って、自分が勉強している限り、まだアイデンティティに揺れていたと思うんです。日本国内だけの問題ではなく、当時の世界情勢における日本の立ち位置であったり。安保闘争や学生運動などが起こり、それぞれの思想が激しくぶつかり合うなか、もしかしたら日本という国が大きく変わるんのではと思った人もいたでしょう。

作品情報

連続ドラマW 1972 渚の螢火

-1.jpg)

●あらすじ

1972年、本土復帰を間近に控えた沖縄で、100万ドルの米ドル札を積んだ現金輸送車が襲われ行方を絶った。円ドル交換が完全な形で遂行できなければ日米外交紛争に発展しかねないと、琉球警察はこれを秘密裏に解決する特別対策室を編成した。班長に任命されたのは警視庁派遣から沖縄に戻ってきた真栄田(高橋一生)。そのほか、同級生でありながら真栄田をライバル視する捜査一課班長・与那覇(青木崇高)、そして定年を控えたベテランの玉城(小林薫)をはじめとするたった5人のメンバー。事件解決のタイムリミットは本土復帰まで18日間。捜査を進めるうちに、事態は沖縄財界や地元ギャング、さらには米軍関係者を巻き込み、二転三転していく……。真栄田らは期限までに100万ドルを取り戻し、犯人を捕らえることができるのか——。沖縄の未来を懸けた戦いが始まる!●キャスト・スタッフ

出演:高橋一生青木崇高 城田優

清島千楓 嘉島陸 佐久本宝 広田亮平 MAAKIII 北香那 Jeffrey Rowe 藤木志ぃさー ベンガル

沢村一樹 小林薫

原作:坂上泉『渚の螢火』(双葉文庫刊)

監督:平山秀幸

脚本:常盤司郎 倉田健次

音楽:安川午朗

プロデューサー:高江洲義貴 廣瀬雄

制作プロダクション:東北新社

製作著作:WOWOW

●放送・配信情報

10月19日(日)より、WOWOWにて放送&配信スタート〔第1話 無料放送〕毎週日曜 22:00〜放送・配信(全5話)

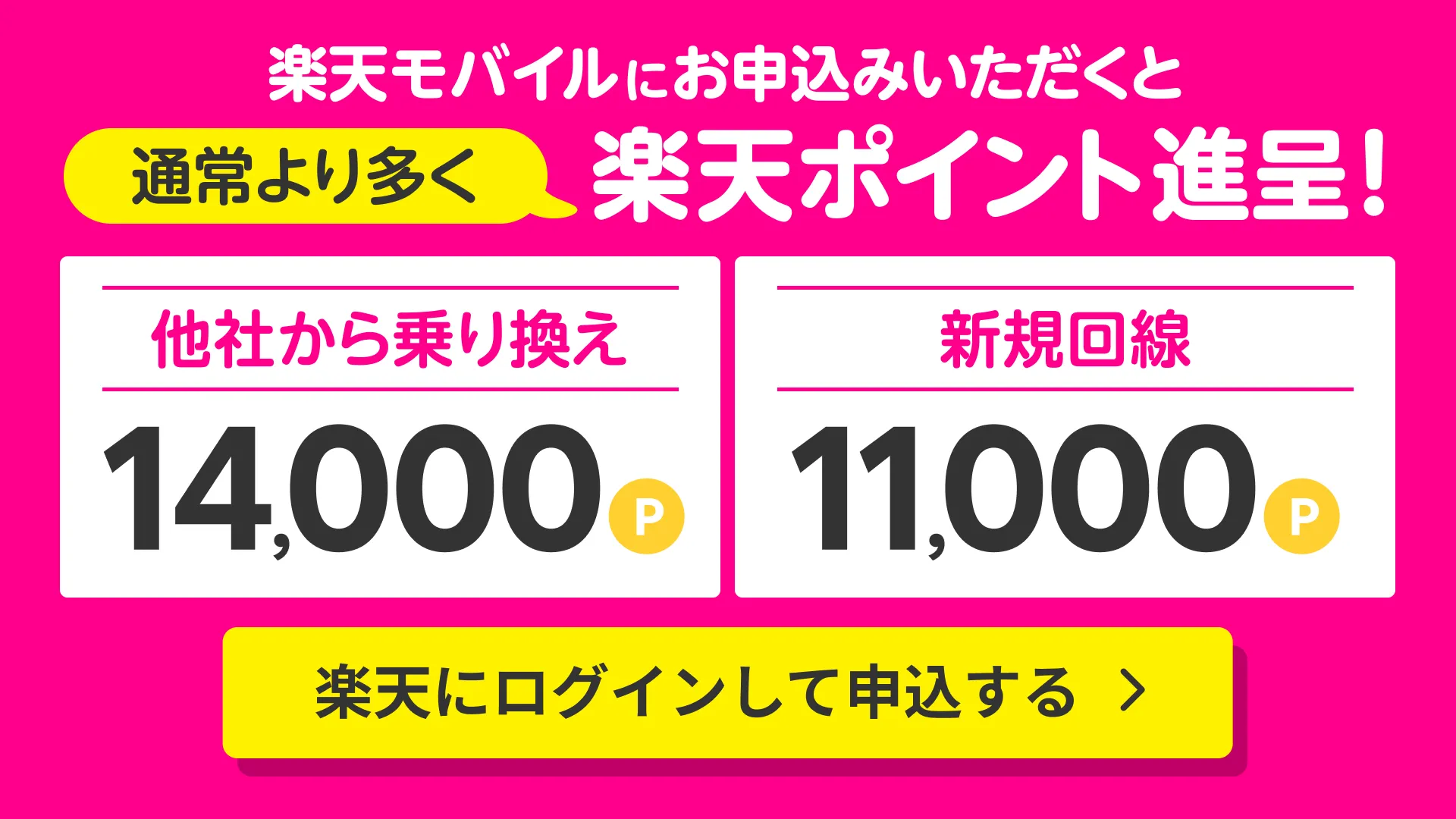

Rakuten PLAYでお得にWOWOWを契約

ヘアメイク:田中真維(MARVEE)、スタイリング:小林新(UM)

Rakuten TVで視聴する

471470,311822,482932

-1-768x543.jpg.webp)